この記事を読むとこんなことがわかります

▶外食業界で働く人の離職率が高い理由

▶人手不足の実態と原因

▶人手不足を解消するための3つの対策

これらの情報をもとに、外食業界における人手不足の実態とその原因や対策についてご理解いただける内容となっております。

目次

① 外食業界は全業界で離職率が一番高い

② 外食業界の離職率が高い理由

2-1 休みたいときに休めない

2-2 教育制度が整っていない

2-3 業務量が多い

2-4 賃金が上がらない

③ 各店舗の実態と原因

3-1 日本全体の労働力人口が減少

④ 外食業の人手不足を解消する3つの対策

4-1 マニュアル化・多能工推進などの組織整備

4-2 女性・高齢者・外国人の働ける環境づくり

4-3 外国人労働者の積極的活用

⑤ まとめ

導入

外食業界の方にとって、従業員が定着してくれないという悩みを抱えている方は少なくないかと思います。

外食業は他の職種に比べ離職率が高い傾向にあり、さらに昨今の労働人口の減少に歯止めがかからず飲食店への応募数も減少しています。

そのため、経営者は離職率改善のために何かしらの対策を行わないと人手不足を解消することが難しい状況です。

本記事では、外食業界の離職率がなぜ高いのかと、働く従業員の定着率を上げるための方法を紹介しています。

経営者や採用担当の方向けに書いており、従業員の離職率を下げたい方はぜひご覧ください。

①外食業界は全業界で離職率が一番高い

飲食店の離職率は非常に高いと言われていますが、実際どれくらいなのでしょうか。

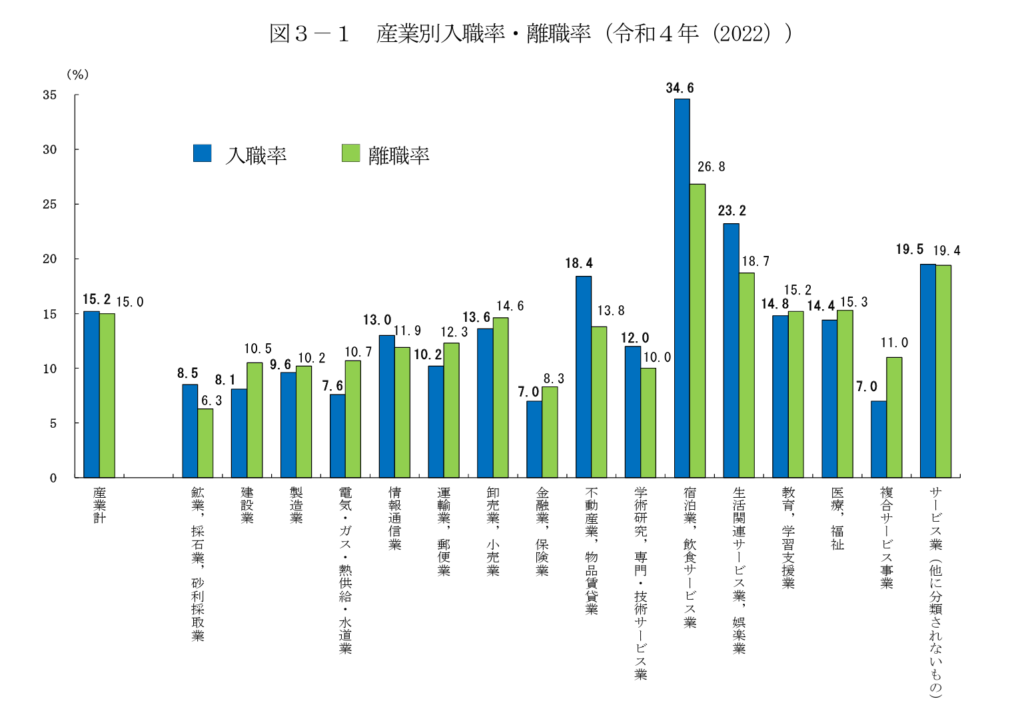

厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、2022年における離職率は産業全体の平均が15%に対し飲食業は26.8%にものぼります。

これは全業界の中でも1番高い数値であり、飲食業界の離職率が特に高いとわかります。

※引用:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf

②外食業界の離職率が高い理由

では、なぜここまで外食業界の離職率が高いのでしょうか?

外食業界の離職率が高いと考えられる理由はいくつか考えられますが、大きな原因となっているのは下記の4つです。

・休みたいときに休めない

・教育制度が整っていない

・業務量が多い

・将来のキャリアビジョンが見れない

これらについて詳しく解説します。

2-1 休みたいときに休めない

飲食店は土日や祝日がかきいれどきのため、世間一般の休日に従業員は休みを取りづらいです。

そのため、土日休みの友人や家族との予定が合わない、週末に開催されるイベントに参加できないなどの制約がつきます。

また、24時間365日開いている店も増えてきており、飲食店における1人1人の労働時間が長くなっています。

さらに、人が足りていないことで有給も取得しづらく、休みを取りたいのに取れないという状況も珍しくありません。

このように、働く曜日や長時間労働、さらに休みも取れないということに負担に感じ、仕事を辞める方が多くいらっしゃいます。

2-2 教育制度が整っていない

人員不足により、新しく入ったスタッフを教育する環境が整っていないことも退職原因の1つです。

求人票では、充実した教育制度と書かれているにも関わらず、人手不足から新人にきちんとした教育ができないということが多々見られます。

なんの教育もないまま、いきなり1人で業務をやらされると、従業員はその職場を不安に感じ、それが離職に繋がってしまいます。

2-3 業務量が多い

飲食店では、メニューや調理方法を覚えるのはもちろんのこと、会計の仕方やお皿の位置を覚えるなど業務量が非常に多いです。

また、調理と提供だけでなく、食材などの入った段ボールの納品などの重作業をすることもあります。

このように飲食店では業務量が多いため、従業員によっては仕事を覚えられず、それがストレスとなって離職に繋がることがあります。

また、前述した教育体制が整っていないことも重なると、より離職率を高めてしまうことになります。

2-4 賃金が上がらない

飲食は他の業界に比べ給料が低い傾向にあります。

また、働いたら賃金が上がるという制度だったら納得できますが、中小の店では評価制度がオーナーのさじ加減で昇給や昇格が決定することが少なくありません。

そのため、評価制度がしっかりと定まっていなければ、一生懸命仕事を頑張っても給与に直結するわけでもありません。そのような状況では、飲食店の従業員は将来に希望が持てなく離職に繋がってしまいます。

③各店舗の実態と人手不足に陥る原因

外食業界での離職率が高い理由を挙げてきましたが、各店舗の実態はより過酷なものとなっております。

・ITシステム導入で業務の効率化 / 評価制度の構築をしたいが、時間も費用も足りていない。

・採用活動をしても、あまり応募が来ない。

離職率の改善をしたくても、すでに人手不足に陥っており、改善に手が回らない状態です。

こうした人手不足の原因は、内的なものばかりではなく外的な要因が大きく関わっていると言えるでしょう。

3-1 日本全体の労働力人口が減少

製造業が人手不足に陥る原因のひとつに、日本全体の少子高齢化によって労働力人口の減少に陥っていることが

挙げられます。

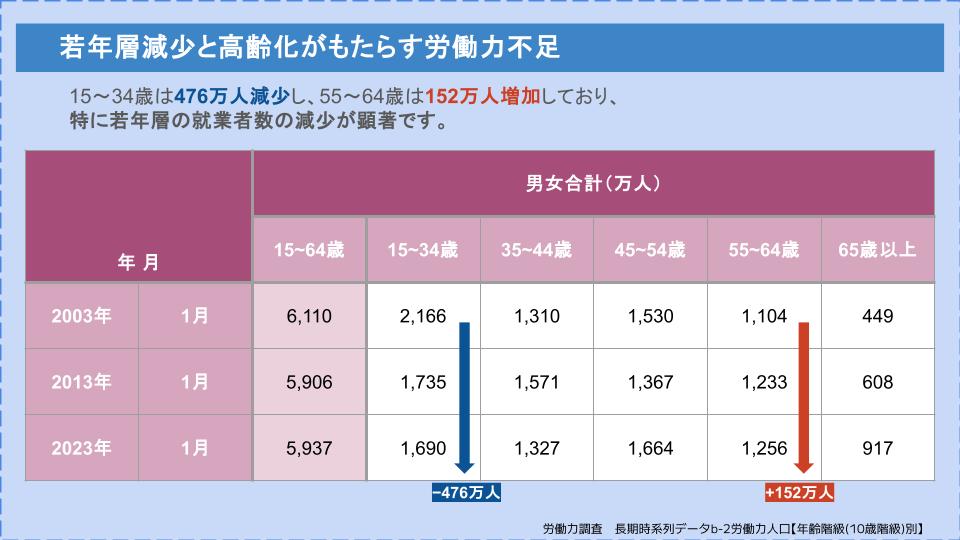

総務省統計局公表の労働力人口で公表されたデータで確認すると、

2003年から2023年の約20年間で、15~64歳の労働力人口は173万人と減少傾向です。

年齢別で比較すると、15~34歳は476万人減少していることに対し、55~64歳は152万人増加しており、

特に若年就業者数の減少が見受けられます。

また、15~64歳の男女比で比較すると、男性は374万人減少していることに対し、女性は201万人増加しております。

労働力人口の減少と合わせ、高齢化が進んできていることや、女性の労働力人口の割合が増加している中、

高齢者や女性の働ける環境が整っていない製造職場は、さらに深刻な人手不足の状況に陥る可能性があります。

④外食業の人手不足を解消する3つの対策

人手不足は労働力人口が減少している日本全体の問題です。

特に外食業全般で大きな課題となっている中でも人材確保に成功し、人手不足を解消しているケースもあります。

ここでは、外食業において人手不足を防ぐための3つの対策を紹介いたします。

4-1 マニュアル化・多能工推進などの組織整備

求職者からの問い合わせ増加や人材の確保が進んでも、職場の組織整備ができていなければ、採用に至らない場合や採用しても退職してしまうといったことが起こりえます。

知識や、技能などを可能な限りマニュアル化(標準化)し、多くの人が作業のできる体制づくりや教育体制を整備することが大切です。

また、現在雇用している人材に複数の業務を進めることができるように、多能工教育を普段から進めることで、人手不足に陥っていっても柔軟な配置が可能となります。

同時に、現在雇用している人材のキャリアアップ・スキルアップが図れることで、モチベーションの向上も期待できます。

4-2 女性・高齢者・外国人の働ける環境づくり

マニュアル化・多能工推進などの組織整備を進めることで、女性・高齢者・外国人にも働きやすい環境に繋がります。

人材確保を行う上で、求職者の母数を増やすことは重要です。

特に労働者人口が減っている現在において、日本国内において労働者人口が増えている女性・高齢者や、人口が増加している外国人が働ける環境づくりを進めることで、より効果的に人材確保を進めることが期待されます。

4-3 外国人労働者の積極的活用

職場環境の改善を進めながら、同時に職場のPRや採用活動を行うには多大な労力がかかり、コスト面も厳しい場合が考えられます。

そんな時は、製造業に特化した外国人労働者の人材紹介を活用することをおすすめいたします。

株式会社ACE JAPANはミャンマー国内にて日本語教育〜職業訓練まで高品質な教育を行っており、

年間約400名以上の外国人労働者を製造業の企業へ紹介しております。

⑤まとめ

人手不足を解消するには、職場の整備・改善を進めながら、職場の良いところのPRや採用活動を行っていく必要がありますが、忙しい日々の製造業務を行いながら、同時進行で全ての活動を行うことは困難な場合が多いのではないでしょうか。

そんな時は、PR活動や採用などの業務をアウトソーシング化(外注化)し、効率的に進めることで、深刻な人材不足の解消を進めることが有効的と考えられます。

資料請求フォーム

【外食業】外国人採用 完全マニュアル