この記事を読むとこんなことがわかります

▶ 製造業における人手不足の現状

▶ 人手不足に陥る3つの原因

▶ 人手不足が引き起こす問題

▶ 人手不足を解消するための4つの対策

これらの情報をもとに、製造業界における人手不足の実態とその原因や対策についてご理解いただける内容となっております。

目次

① データから把握する製造業の人手不足の現状

1-1 製造業の有効求人倍率は2.06倍とかなりの人手不足

1-2 製造業の就業者数は約20年間で157万人の減少

1-3 進む高齢化、若年就業者数は約20年間で121万人減少

1-4 女性就業者数は約20年間で90万人減少

② 製造業が人手不足に陥っている原因

2-1 日本全体の労働力人口が減少

2-2 進まない人材教育

2-3 製造業 =「きつい」「汚い」「危険」のネガティブイメージ

③ 製造業の人手不足により発生する問題

3-1 顧客満足度の低下

3-2 従業員満足度の低下

3-3 生産性が下がることにより事業縮小・倒産する事例も

④ 製造業の人手不足を解消する4つの対策

4-1 ネガティブイメージからの脱却

4-2 マニュアル化・多能工推進などの組織整備

4-3 女性・高齢者・外国人の働ける環境づくり

4-4 外国人労働者の積極的活用

⑤ まとめ

導入

労働人口の減少や進まない人材育成などの要因を受け、製造業の人手不足は年々深刻化しています。

人材不足による生産性の低下は、事業縮小・倒産に繋がる重大な問題ですが、人材の確保が進まず、一年を通して採用活動に追われているケースも多いのではないでしょうか。

本記事では厚生労働省が公表するデータを基に、製造業の人手不足の現状を把握した上で、人手不足に陥る原因や対策について紹介いたします。

①データから把握する製造業の人手不足の現状

厚生労働省から発表された2023年1月(2023年3月3日時点)の全国平均有効求人倍率(原数値)(パート除く)の職業計は1.33倍で、前年同月差+0.16倍となっております。

有効求人倍率は、「企業がハローワークにエントリーする仕事の数(有効求人数)÷ 働きたい人の数(有効求職者数)」で算出され、1倍を超えると、求人に対して応募が不足した状態であることを表します。つまり、現在は人手の確保が難しい状態であることがわかります。

では次に、製造業の有効求人倍率を見ていきましょう。

1.1 製造業の有効求人倍率は2.06倍とかなりの人手不足

製造業が該当する「生産工程の職業」に絞り、同じく厚生労働省から発表された2023年1月(2023年3月3日時点)の全国平均有効求人倍率(原数値)(パート除く)を確認すると、2.06倍(+0.11倍)となっております。

全体的な人手の確保が難しい中、製造業はより人手の確保が難しい状態であることがわかります。

1.2 製造業の就業者数は約20年間で157万人の減少

厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」で公表されたデータで確認すると、製造業の就業者数は約20年間で157万人も減少しております。

全産業に占める製造業の就業者の割合も、約20年間で3.4ポイント低下と、人手の確保が年々難しくなっている状況です。

(製造業の就業者数・製造業就業者の割合 = 2002年:1,202万人・19%、2021年:1,045万人・15.6%)

1.3 進む高齢化、若年就業者数は約20年間で121万人減少

製造業における34歳以下の若年就業者数は、約20年間で121万人減少、全産業に占める製造業の就業者の割合も約20年間で6.2ポイント低下しており、若年就業者数は日本全体として減少しております。

一方、65歳以上の高齢就業者数は、約20年間で33万人増加、全産業に占める製造業の就業者の割合も約20年間で4ポイントと増加傾向です。

若年就業者数の割合が年々低下している中、高齢就業者数は増加傾向で、深刻な高齢化状態であることが分かります。

(34歳以下の若年就業者数・製造業就業者の割合 = 2002年:384万人・31.4%、2021年:263万人・25.2%)

(65歳以上の高齢就業者数・製造業就業者の割合 = 2002年:58万人・4.7%、2021年:91万人・8.7%)

1.4 女性就業者数は約20年間で90万人減少

製造業における女性就業者数は、2002年の403万人から2021年で313万人と、約20年間で90万人減少、女性就業者の割合は2002年の33.5%から2021年で30%と低下しておりますが、全産業に占める女性就業者の割合は2002年の41%から2021年で44.7%と増加傾向です。

全産業における女性就業者の割合が増加しているのに対し、製造業における女性就業者の割合は減少しており、製造業以外の業種に就業していることがわかります。

②製造業が人手不足に陥っている原因

全体的な人手不足がある中、製造業の有効求人倍率はその他業種と比較しても倍率が高くなっており、全体的な人手不足の問題と、製造業特有の問題があることがわかります。

では、なぜ製造業が人手不足になっているのか、人手不足を招く原因を紹介いたします。

2-1 日本全体の労働力人口が減少

製造業が人手不足に陥る原因のひとつに、日本全体の少子高齢化によって労働力人口の減少に陥っていることが挙げられます。

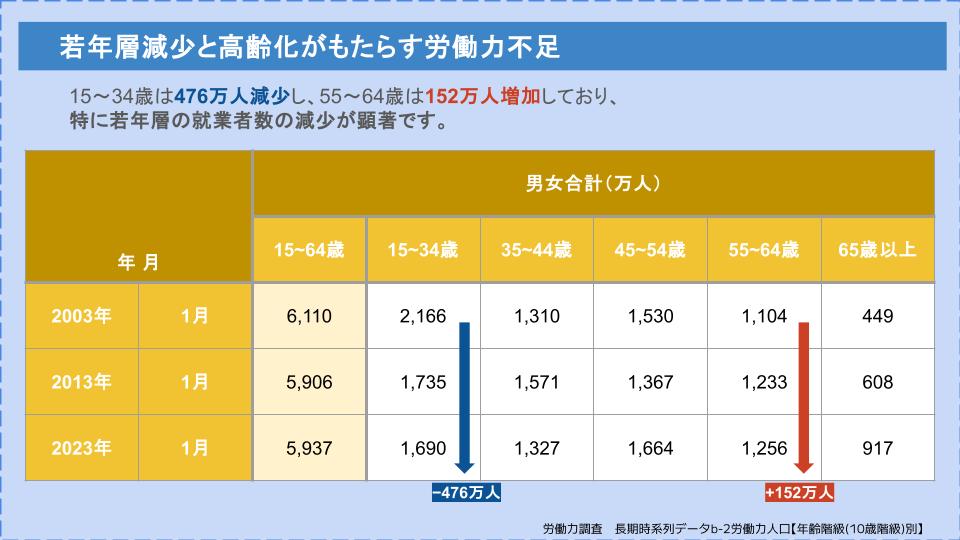

総務省統計局公表の労働力人口で公表されたデータで確認すると、2003年から2023年の約20年間で、15~64歳の労働力人口は173万人と減少傾向です。

年齢別で比較すると、15~34歳は476万人減少していることに対し、55~64歳は152万人増加しており、特に若年就業者数の減少が見受けられます。

また、15~64歳の男女比で比較すると、男性は374万人減少していることに対し、女性は201万人増加しております。

労働力人口の減少と合わせ、高齢化が進んできていることや、女性の労働力人口の割合が増加している中、高齢者や女性の働ける環境が整っていない製造職場は、さらに深刻な人手不足の状況に陥る可能性があります。

2-2 進まない人材教育

厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」で公表されたデータで確認すると、製造業において計画的なOJT及びOFF-JTを実施した事業所の割合は、正社員、正社員以外とも、直近の2019年度から20年度にかけて低下、全産業の平均値と比較しても低い割合です。

問題点として、「指導する人材が不足している」と回答した事業所が63.5%となっております。

人材教育が進まないと、人材のレベルが徐々に落ち始め、ますます人材教育が進まなくなり、人材育成が進まないことによる競争力の低下や従業員満足度低下による定着率の悪化といった悪循環になりかねません。

なお、こうした中で技能継承の取組みとして「退職者の中から必要な者を選抜して雇用延長、嘱託による再雇用を行い、指導者として活用している」と回答した事業所が59.5%となっており、高齢者の活用により人材教育を進めようと創意工夫している事業所も多いようです。

2-3 製造業 =「きつい」「汚い」「危険」のネガティブイメージ

製造業は「きつい」「汚い」「危険」といったネガティブなイメージを抱かれつつあり、製造業(特に工場などの現場仕事)は敬遠されやすいことも人材が集まりにくくなっている原因です。

残業や深夜・早朝などのシフト勤務、粉塵・油・化学薬品などの汚れ・臭い、労災危険など、ネガティブなイメージによって人材が集まりにくくなっております。

③製造業の人手不足により発生する問題

製造業の人手不足に陥ると、顧客・従業員満足度の低下や、それによって生産性が下がり、気がついた時には企業経営が取り返しのつかない深刻な状態になりえます。

3-1 顧客満足度の低下

製造業が人手不足の状態になると、1人あたりの担当する作業量が増加し、作業ミスが増えることによる品質不良や、作業遅延による納品遅れに繋がる可能性があります。

また、顧客満足度が低下すると、売り上げが落ち込んでしまう危険性も考えられます。

3-2 従業員満足度の低下

新しく人材を採用できない場合、現在雇用している従業員のみで業務を行うこととなり、本来ならば中堅にあたる人材が、新入社員が担当するような業務を行うこととなり、重要な業務に割り当てる人材が減少していきます。

また、人材の成長は阻害され、会社の競争力は徐々に低下していきます。現在雇用している従業員が将来に不安を残すこととなり、定着率の悪化にも繋がります。

3-3 生産性が下がることにより事業縮小・倒産する事例も

製造業の人手不足は、企業の生産力にも悪影響を及ぼします。

顧客満足度の低下により売り上げが落ち込んでしまうと、雇用に発生する費用が割けなくなり、更なる人手不足になるといった負のスパイラルに陥ります。そして、人手不足から製造現場を維持できなくなり、事業規模の縮小や倒産を迫られるケースも起こり得ます。

④製造業の人手不足を解消する4つの対策

人手不足は労働力人口が減少している日本全体の問題です。

特に製造業全般で大きな課題となっている中でも人材確保に成功し、人手不足を解消しているケースもあります。

ここでは、製造業において人手不足を防ぐための4つの対策を紹介いたします。

4-1 ネガティブイメージからの脱却

製造業は「きつい」「汚い」「危険」といったネガティブなイメージが抱かれつつありますが、実際にはオートメーション化が進むことで解消されていたり、働き方改革推進により時間外労働の低減を行っていたりと、職場実態は求職者のイメージとは大きく異なる場合があります。

職場環境を可能な限り改善し、職場の良いところを自社のWEBサイト・SNS・求人ページなどで積極的にPRすることで、製造業に対するネガティブイメージの払拭が進むことや、他の製造業職場との差別化に繋がり、求職者からの問い合わせの増加や、人材の確保が期待できます。

4-2 マニュアル化・多能工推進などの組織整備

求職者からの問い合わせ増加や人材の確保が進んでも、職場の組織整備ができていなければ、採用に至らない場合や採用しても退職してしまうといったことが起こりえます。

知識や、技能などを可能な限りマニュアル化(標準化)し、多くの人が作業のできる体制づくりや教育体制を整備することが大切です。

また、現在雇用している人材に複数の業務を進めることができるように、多能工教育を普段から進めることで、人手不足に陥っていっても柔軟な配置が可能となります。

同時に、現在雇用している人材のキャリアアップ・スキルアップが図れることで、モチベーションの向上も期待できます。

4-3 女性・高齢者・外国人の働ける環境づくり

ネガティブイメージからの脱却やマニュアル化・多能工推進などの組織整備を進めることで、女性・高齢者・外国人にも働きやすい環境に繋がります。

人材確保を行う上で、求職者の母数を増やすことは重要です。

特に労働者人口が減っている現在において、日本国内において労働者人口が増えている女性・高齢者や、人口が増加している外国人が働ける環境づくりを進めることで、より効果的に人材確保を進めることが期待されます。

4-4 外国人労働者の積極的活用

職場環境の改善を進めながら、同時に職場のPRや採用活動を行うには多大な労力がかかり、コスト面も厳しい場合が考えられます。

そんな時は、製造業に特化した外国人労働者の人材紹介を活用することをおすすめいたします。

株式会社ACE JAPANはミャンマー国内にて日本語教育〜職業訓練まで高品質な教育を行っており、年間約400名以上の外国人労働者を製造業の企業へ紹介しております。

⑤まとめ

人手不足を解消するには、職場の整備・改善を進めながら、職場の良いところのPRや採用活動を行っていく必要がありますが、忙しい日々の製造業務を行いながら、同時進行で全ての活動を行うことは困難な場合が多いのではないでしょうか。

そんな時は、PR活動や採用などの業務をアウトソーシング化(外注化)し、効率的に進めることで、深刻な人材不足の解消を進めることが有効的と考えられます。

資料請求フォーム

【製造業】外国人採用 完全マニュアル